العودة إلى فهرس القرآن: اضغط هنا (تسهيل فهم وتدبّر القرآن)

6.0 الباب السادس: بعض التّفاصيل عن الموضوع

ملاحظة 1: لقد تمّ تأليف هذه الكتاب تسهيل فهم وتدبّر القرآن، كما ذكرنا في المقدّمة والتمهيد على ثمانية أبواب، (انظر: 0.3- لقد أنشأنا هذا الكتاب على ثمانية أبواب).

ملاحظة 2: هذا الكتاب مكوّن من مقدّمة وخاتمة وجزأين متكاملين، كما يلي:

– المقدّمة والتمهيد: اضغط هنا

– الجزء الأول: اسمه “كتاب تسهيل فهم وتدبّر القرآن” ويتناول القرآن كاملاً وبشكل عام. انظر الفهرس هنا

– الجزء الثاني: اسمه “كتاب تسهيل فهم وتدبّر سور القرآن” ويتحدث عن كل سورة من سور القرآن منفردة وبنفس الأبواب الرئيسية الثمانية المشار إليها أعلاه. انظر الفهرس هنا

– الملخص والخاتمة: اضغط هنا

6.1- مراحل بيان طريق الهدى:

كما رأينا في مقاصد القرآن، في الباب الرابع أعلاه، فإنَّ أسلوب القرآن في بيان طريق الهدى يمرُّ بأربع مراحل:

الأولى: هي التَّعريف بالله الرَّحمن الرَّحيم؛ (وصفة الرَّحمة هي التي بدأ بها بتعريف ذاته الرَّحيمة) والتَّعريف بنعمة دين الله القويم (وهو الإسلام ثمَّ الإيمان ثمَّ الإحسان) الذي هو طريق الهدى إلى الصِّراط المستقيم.

والثانية: التعريف بكلِّ سابق نِعم الله التي لا تعدُّ ولا تحصى على النَّاس، نِعم دينيَّة ودنيويَّة.

والثالثة: التَّطبيق العملي للدِّين وبيان مصير الأمم والقرون التي آمنت ثمَّ أعرضَت عن اتِّباع الدِّين.

والرابعة: هي بيان نعمة تطبيق الدِّين، وقد أشرنا إلى هذا في البابين الرابع والخامس السَّابقين، ونلخِّصهما كما يلي:

6.1.1- التَّعريف بالله تعالى والدَّعوة إلى دينه، وقد جاء بيانه في السُّور: من الفاتحة إلى المائدة في الربع الأول؛ ومن مريم إلى القصص في الربع الثالث؛ وعددها (15) سورة، وعدد آياتها (1879) آية.

6.1.2- نِعم الله في الدَّارين، وقد جاء بيانه في سورة الأنعام في الربع الأول؛ ومن العنكبوت إلى يس في الربع الثالث؛ وعددها (9) سور، وعدد آياتها (613) آية.

6.1.3- التَّطبيق العملي للدِّين، جاء بيانه في السُّور: من الأعراف إلى يوسف في الربع الثاني؛ ومن الصَّافات إلى الواقعة في الربع الرابع؛ وعددها (26) سورة، وعدد آياتها (2040) آية.

6.1.4- نِعمة تطبيق الدِّين جاء بيانه في السُّور: من الرَّعد إلى الكهف في الربع الثاني؛ ومن الحديد إلى النَّاس في الربع الرابع؛ وعددها (64) سورة، وعدد آياتها (1704) آية.

6.2- الموضوعات الرئيسة في القرآن:

أمَّا هنا في هذا الباب، ففيه بيان بعض التَّفاصيل والموضوعات الرئيسة التي احتواها القرآن (وليسَت المراحل)، ونشير إليها من أجل تسهيل فهم مقاصده، وهي تفاصيل إجماليَّة ومختصرة لما تحدَّثت عنه تلك المراحل الأربع، وعن مقصد وموضوعات سور القرآن ككلٍّ، كي يكون هذا الباب مقدِّمة جامعة لفهم أوسع ومتكامل للموضوعات المتفرِّقة في سور القرآن والتي تمَّ تفصيلها في مكانها في كتاب تدبُّر سور القرآن.

أمَّا موضوعات القرآن الرئيسة فهي أيضًا أربعة، ويتحدَّث عنها القرآن الكريم كلِّها مجتمعة، ومُتداخلة مع بعضها بنفس الوقت، وفي كلِّ مرحلة من مراحل بيان طريق الهدى الأربع التي بيَّناها أعلاه، وهذه الموضوعات الأربعة هي: التَّعريف بالله تعالى بأنه ربُّ العالمين الرَّحمن الرَّحيم وغيرها من أسماء الله وصفاته، ثمَّ التَّعريف بالإنسان والأطراف الفاعلة المؤثِّرة في حياته، ثمَّ التَّعريف بالدِّين، ثمَّ بيان نِعم الله على الإنسان، ونِعمة تطبيق الدِّين، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} الذاريات، فالموضوع الأول: هو التَّعريف بالله الخالق، الثاني: الإنسان المخلوق، والثالث: العبادة وهي الصِّلة بين العبد وربِّه، والرابع: نعمة معرفة الله وعبادته ونعمة الرِّزق.

ولأنَّ مقصد القرآن هو بيان طريق الهدى، ففي الباب التَّالي السَّابع الذي يلي هذا الباب والذي يتحدَّث عن السِّياق سنقوم ببيان الأساليب التي اتَّبعها القرآن في بيان طريق الهدى، أمَّا في هذا الباب فنكتفي بالحديث عن موضوعات الهدى الأربعة الرئيسة التي يتحدَّث عنها القرآن، في جميع مراحله، بمعنى آخر، فإنَّه لفهم القرآن يجب بداية أن نعلم مَن هو الذي أرسله؟ ولمن؟ ولماذا جاء؟ وما فوائده؟ ولكي نعلم لماذا جاء يجب أن نعلمَ مَن هو الله؟ ثمَّ مَن هو الإنسان؟ ثمَّ ما الدِّين؟ ثمَّ نِعم الله على الإنسان؟ هذا أولًا ثمَّ لماذا القرآن ثانيًا؟ ثمَّ بعد ذلك نعمل على بيان وسائل تبليغ القرآن لدعوة الهدى، وموضوعات القرآن الأربعة الرئيسة هي كما يلي:

6.2.1- أولاً: التّعريف بالله الرّحمن الرّحيم:

6.2.1.1- الله الرَّحمن الرحيم: الله سبحانه وتعالى يعرِّف على نفسه في فاتحة كتابه، أمِّ الكتاب: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)}، أي الله الرَّحمن الرحيم الذي يحاسِب في يوم الدِّين عباده، ويجازيهم على أعمالهم، خلق النَّاس ليعبدوه، قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)}، ليرحمهم بعبادتهم له وحده لا شريك له ولا يعذِّبهم، ويستعينون به، ليهديهم صِراطه المستقيم؛ لأنَّ مِن النَّاس مَن سيكون مغضوبًا عليهم أو ضالِّين، وأكثر أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن بعد الاسمَين: الله والرَّب، هما الاسمان: الرَّحمن الرَّحيم بمجموع مائة وواحد وسبعين (171) مرَّة: (الرَّحيم: (114) مرَّة بعدد سور القرآن، الرَّحمن: (57) مرَّة).

6.2.1.1.1- القرآن الكريم زاخر بالإشارات والآيات والسُّور، بل جميع ما في القرآن يدلُّ على أنَّ الله سبحانه باسط يديه بالرَّحمة لعباده، وأنَّه بهم رؤوف رحيم، قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143)} البقرة؛ جعل لهم في القرآن نورًا وشفاء ورحمة، ولو شاء لتركهم لأهوائهم، وللشيطان، وتُفتَتَح سور القرآن بقوله تعالى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)} الفاتحة، وهو ما يُفهَم منه بأنَّ الله يهدي، ويعامِل الإنسان بصفتَي ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ لا غير، وحتَّى عقابه للإنسان فهو رحمة، بدليل مكافأة خطأ آدم في بدايات سورة البقرة بالتَّوبة والرَّحمة، قال تعالى: {فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)} البقرة، وبالتَّعريف على نفسه في منتصف السُّورة، بقوله: {وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} البقرة، وختامها بإرشاد الإنسان إلى طلب الرَّحمة، بقوله: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا (286)} البقرة، وسوف نلاحظ أنَّ هذه الرَّحمةَ تملأُ باقي السُّور، وفي القرآن سورة كاملة اسمها “الرَّحمن”، والرَّحمة هي الصِّفة الغالبة في معاملة الله للإنسان، حيث كتبَ على نفسهِ الرَّحمة، فقال سبحانه: {قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ (12)} الأنعام، وقال: {وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (54)} الأنعام، وقال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (156)} الأعراف، بل إنَّ الله أنزل القرآن شفاءً ورحمةً للمؤمنين، قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (82)} الإسراء، وقال كذلك: {وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)} النحل، {وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)} النّحل، و {هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ (3)} لقمان.

انظر أيضًا ما يلي، في كتاب تسهيل فهم وتدبُّر سور القرآن:

– سورة الفاتحة، الفصل 001.7.3- سياق السورة باعتبار معاني كلماتها.

– سورة الأنعام: 006.7.6- عناية الله بالإنسان ورعايته له ومعاملته بالرحمة.

– سورة مريم: 019.7.4- سياق السُّورة في أنَّ الله رحمن، 019.7.6- سياق السُّورة في بيان حاجة العباد لرحمة ربهم وأنَّ الابتلاء رحمة، 019.7.7- سياق السُّورة في أنَّ العبادة رحمة.

– سورة الصافات: 037.6.4.4- {والحمد لله رب العالمين (182)}. الحمد لله: افتتح بها سبحانه الهداية في سورة الفاتحة، …إلخ.

– سورة الأحقاف والحواميم: 046.8.1.3- السُّور يملؤها جوٌّ من الرَّحمة والمغفرة من الله الغفور الرَّحيم.

6.2.1.1.2- روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – قال: (إنَّ لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلَّا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنَّة، إنَّه وتر يحبُّ الوتر، هو الله الذي لا إله إلَّا هو، الرَّحمن، الرّحيم…)، ومعنى “أحصاها”: حفظها، هكذا فسَّره البخاري والأكثرون، وقد اختار سبحانه من هذه الأسماء صفتَي “الرَّحمن الرَّحيم” ليبدأ بهما في قراءة القرآن وكُل عمل من أعمال الإنسان حين يقول “بسم الله الرَّحمن الرَّحيم”، وقال الرازي في تفسيره، ما معناه، الرَّحمن سابق لخلق الكون والوجود، أي خلقَه الوجود برحمته، والرَّحيم يرحم مخلوقاته بعد إيجادها.

6.2.1.1.3- ورحمةُ الله تفيض على النَّاس جميعًا، وتَسَعهم جميعًا مؤمنهم وكافرهم، فضَّلهم على كثير من العالمين، وسخَّر لهم ما في السَّماوات وما في الأرض، وعلَّمهم، وهداهم، وأرسل إليهم المرسلين، واستخلفَهم في الأرض، وفتح للمذنبين باب التَّوبة والإنابة، ودعاهم إليه ووعدهم بالمغفرة، وأنَّ المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثمَّ لقِيه لا يشرك به شيئًا لأتاه بقرابها مغفرة، وجازاهم السَّيِّئة بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف أو أكثر، لمن يشاء، وجعلَ الحسنات يُذهبنَ السَّيِّئات، ويُدخِلهم الجنَّة برحمته لا بأعمالهم، وعن أبي ذرٍّ، رضي اللَّه عنه، قال: قال النبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (يقولُ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ: مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها أَوْ أَزْيَدُ، ومَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، ومنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ باعًا، وَمَنْ أَتاني يمشي، أَتَيْتُهُ هَرْولَةً، وَمَنْ لَقِيَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بمثْلِها مغْفِرَةً)، رواه مسلم، ومن رحمته أيضًا أنَّه يُحقِّق للإنسان كلَّ ما يريده من أمور الدُّنيا والآخرة، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)} آل عمران، وقال: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15)} هود.

6.2.1.1.4- كما أمرهم بالرَّحمة، ليتخلَّقوا بما كتبه على نفسه سبحانه وتعالى في رحمته لمخلوقاته، ليتراحموا فيما بينهم، قال – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (جعل الله الرَّحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتَّى ترفع الدابَّة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)، وقال: (لا يرحم الله مَن لا يرحم النَّاس)، أخرجَه الشيخان والترمذي، وليرحموا مَن في الأرض جميعًا، فهم خلفاء الله في الأرض، أمرهم برحمة الوالدين عند الكبر، قال تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)} الإسراء، ومن صفات المؤمنين أنَّهم رحماء بينهم، قال تعالى: {رُحَمَاء بَيْنَهُمْ (29)} الفتح، وقال رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الرَّاحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السَّماء)، أخرجه أبو داود والترمذي؛ وفي رواية لأبي داود والترمذي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا تنزع الرَّحمة إلَّا مَن شقي).

اللهمَّ ارحمنا فإنَّك بنا راحم، ولا تعذِّبنا فأنتَ علينا قادر، والطُف بنا فيما جرَت به المقادير.

6.2.1.1.5- ومِن عظيم رحمة الله تعالى حفظه لذريَّة عباده الصَّالحين، ومكافآته العاجلة في الدُّنيا لكلِّ مَن يكرم اليتامى والمساكين ويحضُّ على إطعامهم، وعقابه لمن لا يفعل ذلك.

إنَّ من الأشياء التي تجعل الإنسان أكثر تمسًّكًا بالحياة الدُّنيا ورغبةً بها عن الآخرة هي المال والبنون كما قال سبحانه: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46)} الكهف، وقال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ (14)} آل عمران، وإنَّ أكثر ما يخشى عليه الإنسان الذي ينتهي عمره أو المقبل على الموت من أمور الدُّنيا، هو خشيته من أن يضيِّع مَن يعول من الأولاد والذريَّة، وكراهيته أن تذهب بعض أمواله لمن لا يريده من الورثة أو الأوصياء عليهم، وقد اهتمَّ القرآن بهذين الأمرين أشدَّ الاهتمام ونصَّ عليهما في القرآن بالتَّفصيل، لكي يترك المؤمن هذه الحياة، عندما يحين أجله، قرير العين على ماله وأولاده، وكأنَّ الله سبحانه يطمئن نفس المؤمن في حياته وفي آخرته وفيما يتركه خلفه من الأموال والذريّة، قال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} الفجر، كما يلي:

6.2.1.1.5.1- ففي المحافظة على مال اليتيم الآيات: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (220)} البقرة، {وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (3)} النساء، {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} النساء، {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} النساء، {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (152)} الأنعام، {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (34)} الإسراء.

6.2.1.1.5.2- بالإضافة إلى المحافظة على أموال اليتامى وحقوقهم، فقد نصَّ القرآن على وجوب إكرامهم وإطعامهم ومعاملتهم بالرِّفق، وقد هلكت أعظم الأمم مثل قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون بسبب عدم إكرامهم لليتيم وعدم حضِّهم على إطعام المسكين كما قال سبحانه: {كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18)} الفجر، وأن إيواء اليتيم من أسباب عطاء الله للإنسان كما قال: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10)} الضحى، وأنَّ إهانة اليتيم وعدم إطعام المسكين هي من علامات التَّكذيب بالدين كما قال: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)} الماعون، حتَّى أنَّ صلاح الإنسان في الدُّنيا يكون سببًا من أسباب حفظ الله لذريته الأيتام ورحمته لهم كما قال: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (82)} الكهف.

6.2.1.1.5.3- أمَّا أموال الورثة فقد تولَّى سبحانه توزيعها بعدله، ولم يتركها لأهواء النَّاس، كما في الآيات المذكورة أعلاه من سورة النِّساء وفي غيرها، والربع الأول من سورة النِّساء ينصُّ على هذه الحقوق التي حفظها الله لورثة المتوفي، ويفصِّلها بالغ التَّفصيل، بل إنَّ مقصود السُّورة جاء يحثُّ على العدل في معاملة الضُّعفاء، وتحكيم الشَّرع الذي قرَّره الله وأنزله لحماية الأسرة والأرحام والمجتمع، ووجوب تقوى الله في ذلك، وقد حذَّرت السُّورة مَن يخاف على ترك ذريَّته من الضَّياع بأنَّه لا يتَّقي الله، قال تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)}.

6.2.1.1.5.4- وغير ذلك من الآيات التي تحضُّ على الإحسان إلى اليتامى والإنفاق عليهم كما في سورة البقرة الآيات (83، 177، 215)، وسورة النِّساء الآيات (8، 36، 127)، والأنفال آية (41)، والحشر آية (7)، وسورة الإنسان آية (8)، وسورة البلد آية (15).

6.2.1.1.5.5- انظر المزيد عن أسماء الله تعالى وصفاته، في كتاب تسهيل فهم وتدبّر القرآن: الفصل رقم 1.7: أسماء الله وصفاته وبعض الكلمات المكررة في القرآن، وبالأخص صفتَي الرَّحمن الرَّحيم في الفروع (1.7.8.4.1 و 1.7.8.4.2) من نفس الباب.

6.2.2- ثانياً: التَّعريف بالإنسان والأطراف الفاعلة في حياته:

قارئ القرآن سوف يصل في النِّهاية إلى نتيجة مفادها أنَّ في حياة الإنسان ثلاثة أطراف فاعلة، هي ما يلي:

6.2.2.1- الله جلَّ جلاله: خلقَ الإنسان ليبتليه بالعبادة والطَّاعة، فجعل لذلك رسلًا مبلِّغة عنه، ومبيِّنة للإنسان لماذا خلقَه الله تعالى، وهؤلاء الرُّسل هم الملائكة في السَّماء، والرُّسل المصطفون من النَّاس أنفسهم على الأرض: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} الأنبياء، بلَّغ النَّاس بأنَّ مصلحتهم وسعادتهم هي في الإيمان به تعالى، وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقَدر خيره وشره؛ وفي عبادته سبحانه كما أمرَ بالشَّهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، وإقامة الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحج البيت، لمَن استطاع إليه سبيلًا، فعرَّف بذلك الإنسان على نفسه، وعلى حقيقة وجوده، وعلى مقصد وجوده، رحمة به، وتأكيدًا لعدله؛ وحاور عقله، بلُغَةٍ وأُسلوبٍ سهل يفهمه العالم والجاهل، أراه الآيات، وقصَّ عليه القصص من تجارب القرون الأولى، وبيَّن له الأمثال، ومشاهد من الواقع الذي يعيشه، حذَّره وبشَّره، رغَّبه ورهَّبه، وأثار عواطفه وأشواقه.

6.2.2.2- الإنسان: وهو المخلوق المبتلَى بالعبادة: وقد سخَّر الله له السَّماوات والأرض ليستعين بهما على القيام بمهمته: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء (22)} البقرة، {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (29)} البقرة، {سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (20)} لقمان، ومن ثمَّ الوقوف يوم القيامة أمام الله للحساب والميزان، ثمَّ إلى المستقرِّ النِّهائي في الآخرة: {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)} الشورى، وقد خلق الله سبحانه الإنسان من مادَّتين مختلفتَين وهما الطين الذي يحمل صفات أهل الأرض مُمثَّلة بنفس الإنسان، والرُّوح التي تحمل صفات أهل السَّماء، فنشأ عنهما الإنسان بمكوِّناته المختلفة والمتكاملة، وهي الرُّوح والعقل والقلب والجسد، كما بيَّناه في المقدِّمة والتمهيد، قال تعالى: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72)} ص، وقال: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29)} الحجر، فالإنسان فيه من خصاص الطِّين والرُّوح، فالطِّين بوجود الرُّوح صار نفسًا حيَّة تعقل وتعمل، فإذا ما خرجت الرُّوح إلى السَّماء، عاد الطِّين كما بدأ قطعة صلصال جامدة بلا عقل وبلا حياة، والله أعلم.

6.2.2.3- الشَّيطان (إبليس): وهو طرف دخيل ومتطفِّل على مهمَّة الطَّرف الثاني (الإنسان): أذنب ذنبًا عظيمًا بأن عصى أوامر ربِّه وخالقه حين أمره بالسجود لأبي الإنسان، آدم عليه السلام، قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)} البقرة، فطلب من الله أن يمهله حتى يغوي النَّاس ظنًا منه أنهم كانوا هم السَّبب في معصيته، وفي طرده من رحمة الله، وأنَّه خير منهم، قال تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)} ص، انظر أيضًا الآيات (26-42) من سورة الحجر، والشَّيطان يستخدم النَّفس ليحجب بها عقل الإنسان عن إدراك الحقِّ والمقصد من وجوده (وهو العبادة)، وذلك بالضَّلال والأماني والانشغال بالدُّنيا.

الجنُّ: وهي من المخلوقات المكلَّفة بالعبادة كالإنسان، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات، مخلوقة من النَّار، وإبليس (الشَّيطان) هو من هذه المخلوقات، أي مِن الجنِّ، قال تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (50)} الكهف، أو هو أبو الجنِّ (مثلما كان آدم أبا الإنس)، يبيَّن القرآن أنَّ الجنَّ مكلَّفون، مثل الإنسان، ويملكون القوَّة والإرادة على الاختيار ما بين الطَّاعة والعصيان، والكفر والإيمان، وهذا ما تُؤكِّده قصَّة الشيطان وحادثة إقرار الجنِّ بالإيمان المذكورتان في سورة الأحقاف الآيات (29-32) وفي سورة الجنِّ، انظر أيضًا في الباب السابع: الفرع 7.1.5.8.1 و الفرع 7.1.5.8.2 لمعرفة المزيد عن حقيقة الجنِّ والملائكة في القرآن.

6.2.2.4- يتميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى بأن جعلَه الله مريدًا؛ (أي: له إرادة) (أي: له إرادة) ومختارًا لبعض الأمور التي تُحدِّد مسيرة حياته على الأرض وتُحدِّد مصيرَه النِّهائي في الآخرة، ويخبرنا القرآن الكريم بأنَّ الإنسان هو الذي اختار هذا الطريق لنفسه، ظلمًا وجهلًا، بينما رفضَته السَّماوات والأرض والجبال، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)} الأحزاب، والأمانة التي حملها الإنسان هي عمل العقل الرَّشيد الذي هو مكان التَّكليف، فإذا غاب العقل سقط التَّكليف، أمَّا القلب فهو مكان الإرادة والاختيار، قال – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه)، متَّفق عليه، وقد خلق الله الإنسان ابتداءً كائنًا عاقلًا، قابلًا للتأثُّر بما يحيط به، وفي الصَّحيح عن أبي هريرة قال، قال رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (ما مِن مولود إلَّا يولَد على الفطرة، في رواية على هذه الملَّة، فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه ويمجِّسانه كما تنتجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تحسُّون فيها من جدعاء؟)، يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتُم: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (30)} الرّوم، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت مَن يموت صغيرًا؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين.)، لفظ مسلم، وعقل الإنسان المفكِّر (وهو الدِّماغ الذي في الرأس)، حين يستعمله، يعمل بالمنطق والأسباب والإبداع، لا بالعواطف كالتي في القلب والأهواء التي في الجسد، يدفع بالإنسان إلى الحقِّ وإلى الصِّراط المستقيم مهما كانت الظُّروف الموصلة إليه صعبة والمعوقات كثيرة، وعلى النقيض من وظيفة العقل فقد جعلَت للإنسان نفسًا، تعمل بالهوى، تأمره بالسُّوء، تحبُّ العاجلة وتذر الآخرة، ولا تلتزم إلَّا بمنطق الهوى والشَّهوات والتَّقليد، وقد زيَّن الله لها حبَّ الشَّهوات، قال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (14)} آل عمران، وما ذلك إلَّا لتكون حافزًا على العمل للدُّنيا وعمارة الأرض؛ إذ من دونِ الشَّهوات لا يُجمع المال ولا تُعمِّر الأرض، قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46)} الكهف، فالإنسان يفني عمره يجمع المال، ويكثر مِن الأولاد، ويلهثُ وراء شهوات النَّفس، وهي بذلك تحجب الرُّؤية عن العقل، وتشوِّش عليه الأفكار، وتحرفه عن الحقِّ والعدل.

وقد وصف سبحانه النَّفس في القرآن بثلاث صفات: {النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)} الفجر، وهي نفس المؤمن المصدِّقة، اطمأنت إلى ما وعَد الله؛ و{لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (53)} يوسف، أي: أمَّارة لكثرة ذلك منها، وأنَّه عادتُها ودأبها، لأنَّها خُلقت في الأصل ظالمة جاهلة، إلَّا مَن رحم الله، والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربِّها وفاطرها، قال تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً (21)} النّور؛ و{النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)} القيامة، تلوم على الخيرِ والشَّرِّ، وكذلك تلوم نفسها يوم القيامة، فالمحسن ألا يكون ازداد إحسانًا، والمسيء ألا يكون رجعَ عن إساءته.

والنَّفس خُلِقَت في الأصل ظالمة وجاهلة، قال تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)} الأحزاب، وهذه هي ميَّزتها عن باقي المخلوقات، لكنَّه يكمُن فيها أيضًا طاقات كبيرة وقُدرات لا محدودة توصِلها إلى التعلُّم والعدل بالخطأ والتَّوبة، ويكون ذلك بثلاث وسائل متوازية هي: التَّلقين المباشر (بالقرآن) واتِّباع دين الله، والفكر بالعقل ومعرفة الحقِّ واتِّباعه، والتَّجربة بالجوارح ومعرفة المُنعم وشكر النِّعمة.. والنَّاسُ بعد التَّعليم والتَّربية والتَّدريب قسمان: قسم ظفرَت به نفسه فملكَته وأهلكَته، وصار طوعًا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت منقادة لأوامرهم، قال تعالى: {فَأَمَّا مَن طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (41)} النّازعات. فالنَّفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدُّنيا، والرَّبُّ يدعو عَبده إلى الخوف منه ونهي النَّفس عن الهوى، والقلب بين الداعِييَن، يميل إلى هذا الدَّاعي مرَّة وإلى هذا مرَّة، وهذا موضع المحنة والابتلاء.

فالنَّفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كلِّ قبيح، متبعة لكلِّ سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة، وهي أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى، قال تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} إبراهيم، وكان رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يقول في خطبة الحاجة: (نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا)، فجمع عليه الصَّلاة والسَّلام بين الاستعاذة من شرِّ النَّفس ومن سيِّئات الأعمال، ويدخل العمل السَّيِّئ في شرِّ النَّفس.

ويخبرنا القرآن أيضًا أنَّ للإنسان عدوًّا متربِّصًا وهو الشيطان، وفي الصَّحيح أنَّه يجري من الإنسان مجرى الدَّم، يستخدم النَّفس أداة يضلُّ بها العقل، فيمنِّيه ويحرفه عن الحقِّ ظلمًا، بالأماني والتَّسويف، ويقلب له الموازين حيلة وركونًا، ويزيِّن الجهل له.. الشَّيطان ليس له منطق صحيح أو حجَّة تبرِّر له عصيانَه لربِّه، قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)} البقرة، وإغواؤه لبني آدم كان استكبارًا منه وحسدًا، فليس له القدرة على إقناع العقل، إلَّا بالطَّمس عليه والتَّسويف وإخفاء الحقيقة عنه، قال تعالى: {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ (119)} النساء، ولأنَّ النَّفس هي مطيَّة الشيطان يستخدمها لإغواء الإنسان وتضليل عقله، فقد حرص القرآن على تربية النَّفس لتكون مطيَّة مطيعة لعقل الإنسان، لا لضلالات الشَّيطان وتسويفاته، فتكونَ عونًا له على حرب الشَّيطان، لا وسيلة له لإضلال عقل الإنسان وإشغاله بالأماني، فلا بُدَّ من التَّأثير عليها حتى تنصاع لعقل الإنسان الذي يزِن الأمور فيغلِّب مصلحة آجِلة على مصلحة عاجلة، ولا بُدَّ من إفهامها وتربيتها على أنَّه ليس كلُّ ما تطلبُه تنالُه، وليس كلُّ ما تهواهُ تتبعُه، فقد يكون الآجِل خيرًا من العاجل، وقد يكون ما لا تهواه هو الذي فيه مصلحتها، قال تعالى: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216)} البقرة، بل مصلحتها الدَّائمة تكمن في اتِّباعها وانصياعها إلى الحقِّ الذي خُلِقَت لأجله، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62)} الحج، والآية (30) لقمان.

لأجل هذا نجدُ أنَّ أكثر شيء ركَّز عليه القرآن هو العلم، أي أن يتعلَّم الإنسان، وقد تكرَّرت كلمة العلم ومشتقاتُها كثيرًا في القرآن، فذكرت ثماني مئة وأربع وخمسين (854) مرَّة، وكذلك ذكر العقل تسعًا وأربعين (49) مرَّة، والفؤاد ستَّ عشرةَ (16) مرَّة، والقلب مائة واثنتين وثلاثين (132) مرَّة.. فبالعلم يتعلَّم الإنسانُ مقصد وجوده، وتحدِّيات وجوده، ويتعلَّم أنَّ عُمْر الإنسان في خلافته على الأرض، هو زمان محدود ووقت قصير معلوم وأجَل مسمَّى، وأنَّ الله سبحانه لم يخلقه فيها عبثًا ولا لعبًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16)} الأنبياء، فكلُّ دقيقة بل كلُّ ثانية مِن ثواني حياة الإنسان لها قيمة، إذا استغلَّها في مراد الله ملَكها وارتقى بها إلى ما بعدَها مِن الدَّرجات العلى، إلى أعلى عليِّين، وإذا أهدرها ضاعت منه، وهوى بضياعها إلى دركات الدُّنيا، وما بعدها إلى أسفل سافلين، يولد الإنسان لا يعلم شيئًا، فيعلِّمُه الله ليرتقي، ثمَّ يموت وعندَه من العلم الكثير، أو قد يبقى غارقًا في أهوائه وشهواته لا يعلم شيئًا كالحيوانات؛ ويولد عاريًا لا يملك مِن أمر نفسه شيئًا، ثمَّ يموت تاركًا خلفه البيوت والقصور والأموال والأولاد؛ ويولد على الفطرة بين الخيرِ والشَّر، ثمَّ يموت إمَّا خيِّرًا وإمَّا شريرًا.

الخلاصة هي أنَّ ما تميَّز به الإنسان بعد هذا التكريم العظيم بحمل الأمانة، والتي هي عمل العقل والعلم والمعرفة والحريَّة في اختيار مسيرة حياته ومصيره النِّهائي والارتقاء به إلى أعلى عليِّين وسعادة أبديَّة سرمديَّة بلا نهاية؛ قد هيَّأها له الله تعالى عن طريق السَّعي، والعمل الصَّادق، والخطأ والصَّواب، وتكرار التَّجربة والمحاولة وإعادة المحاولة بلا حدود، ومقارعة المصاعب والأعداء، وسط محيط مليء بالأمنيات والأحزان والمخاطر والمصاعب والحاجات والتحدِّيات والابتلاءات والكثير من المفاجآت والمعوقات التي لا تنتهي؛ لكن الله تعالى جعلها مصحوبة بهَديه، فهو الرَّبُّ الخالق البارئ البرُّ الرَّحيم الكريم، ومصحوبة برعايته وحفظه وعونه وتوفيقه؛ والنَّتيجة هي حياة خالدة لا سخط فيها، منعَّمة يحلُّ بها رضوان الله عليه، وهذه نتيجة تستحقُّ كلَّ العناء، فيا باغِيَ الخير أقبِل، ويا باغِيَ الشَّرِّ أقصِرْ.

اللهمَّ اهدِنا بهديك، وارعَنا برعيَّتك، ووفِّقنا لما تحبُّه وترضاه، اللهمَّ آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنتَ خيرُ مَن زكَّاها، أنتَ وليُّها ومولاها.

6.2.2.5- وفي “عمدة الحفاظ” للسَّمين الحلبي: قوله تعالى {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (185)} آل عمران، النَّفس هنا ذات الشَّيء وجملته، وقال أهلُ اللُّغة: النَّفس في كلام العرب على وجهين: أحدهما قولك: خرجَت نفسُ فلان، أي روحه، وفي نفسه أن يفعل كذا، أي في روعه، وقال الأزهري: النَّفس نفسان إحداهما تزول بزوال العقل، والأخرى تزول بزوال الحياة، وعليه قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42)} الزمر، وكان رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يقول في خطبة الحاجة: (الحمد لله نستعينه ونستهديه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا)، فجمع عليه الصَّلاة والسَّلام بين الاستعاذة من شرِّ النَّفس ومن سيِّئات الأعمال، ويدخل العمل السَّيِّئ في شرِّ النَّفس، وقال ابن القيم في تفسيره: فإنَّ النَّاس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعًا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت منقادة لأوامرهم، وقال تعالى {فَأَمَّا مَن طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (41)} النّازعات، فالنَّفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدُّنيا، والرَّبُ يدعو عبده إلى الخوف منه ونهي النَّفس عن الهوى، والقلب بين الدَّاعيين، يميل إلى هذا الدَّاعي مرَّة وإلى هذا مرَّة، وهذا موضع المحنة والابتلاء، وقد وصف سبحانه النَّفس في القرآن بثلاث صفات: {الْمُطْمَئِنَّةُ (27)} الفجر، و {لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (53)} يوسف، و {اللَّوَّامَةِ (2)} القيامة، وقال ابن عباس {الْمُطْمَئِنَّةُ} المصدقة، وقال قتادة: (هو المؤمن، اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله)، وقد أخبر سبحانه أنها: {لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ}، ولم يقُل “آمرة”؛ لكثرة ذلك منها، وأنَّه عادتُها ودأبُها، لأنَّها خُلقت في الأصل ظالمة جاهلة: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)} الأحزاب، إلَّا مَن رحمَ الله، والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً (21)} النور، {اللَّوَّامَةِ}، قال عكرمة: (تلوم على الخير والشرِّ)، وقال عطاء عن ابن عباس: (كلُّ نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانًا، وتلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته)، فالنَّفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كلِّ قبيح، متبعة لكلِّ سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة، وهي أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى، قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدَّثنا علي بن الحسين المقدمي، حدَّثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله علنه قال: اللهمَّ اغفر لي ظلمي وكفري، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} إبراهيم”.

6.2.2.6- العقل والقلب والجسد في الإنسان:

لقد خلق الله الإنسان بتركيبته المميَّزة عن جميع المخلوقات من عقل وقلب وجسد، ونفخ فيه من روحه، ليكرمَه ويسعده بمعرفته ومعرفة أسمائه وعبادته بهذه المكوِّنات الثلاثة (العقل والقلب والجسد) مجتمعة، وأعلمَه ذلك بكلامه في كتاب مبارك هو الحقُّ والصِّدق المبين والقرآن الحكيم، بأنَّ دينه الحنيف هو السَّبيل إلى الرقي في سلَّم السَّعادة بالعلم والعمل والمحبَّة، وأنَّ البعد عن الدِّين هو السَّبيل إلى التدسية في سلَّم الشَّقاء بالجهل والإعراض والضَّلال، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (54)} المائدة.

إنَّ النَّاس بعمل هذه المكوِّنات مجتمعة فريقان: شقي وسعيد، فالعقل هو آلة العلم وأداة التفكير، يزِن الأمور بالأسباب والحساب والمعادلات والمنطق الحكيم، ويُصدر بناءً عليها الأوامر، ويُظهِر النتائج، قال تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ (5)} الفجر، والقلب: هو آلة العقل، وأداة التدبُّر والتبصُّر في عواقب الشيء ونهاياته، وفهم المشاعر والعواطف، قال تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} الحج، وهو أداة الإرادة والأمر بالعمل، وإرادة الإنسان في الحبِّ والكره، والجسد: هو وعاء الشَّهوات، وهو آلة العمل وتحقيق إرادة الإنسان، وهو المتعة والشهوة والهوى كما في الحيوان، فلا عقل له ولا بصيرة ولا مشاعر سِوَى إشباع الشَّهوات، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (12)} محمد.

وهذا التقسيم الوظيفي والمجازي هو من أجل تسهيل فهم وظائف هذه الأجهزة الثلاثة في إسعاد وإشقاء الإنسان، وفَهم عملها في نصِّ القرآن الكريم والحديث الصَّحيح والتجربة، لكنَّ علمَها التامَّ الحقيقي عند الله تعالى، قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} الإسراء، ولأنَّ عقل وذاكرة الإنسان موجودة في كلِّ مكوِّناته، في العقل والقلب والجسد، وكذلك الشَّقاء والسَّعادة، والأحاسيس والمشاعر يدركها بعقله وقلبه وجسده، كلُّ عضو بطريقته، وأيضًا التنافُس على الدُّنيا والشَّهوات يشترك فيها العقل بالفكر، والقلب بالحبِّ، والجسد بالعمل والاستمتاع، فالتقسيمُ هنا للتَّمييز بين ثلاثة أشياء مختلفة ومتكاملة يعملها الإنسان: فالتكليف يتمُّ بوجود العقل؛ لأنَّ فاقدَ العقل لا يحاسَب، أمَّا القلب فهو مكان إدراك الحقِّ والباطل فيختار أيَّهما شاء، وبصلاحه صلاح الجسد كلِّه، وبفساده فساد الجسد كلِّه، فهو مشاعر وأحاسيس لإرادة الإنسان ومشيئته إن شاء زكَّاها وإن شاء دسَّاها، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10)} الشمس، والجسد يعملُ في الخير أو الشَّرِّ، تدفعُه غرائزه بحبِّ البقاء وشهواته بحبِّ المتع، أمَّا الحساب والجزاء فهو على المكوِّنات الثلاثة: الفكر والإرادة والعمل، كما في الحديث: (إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ)، متَّفق عليه، أي نيَّة بالهجرة إلى مصلحة، وتوجَّه إليها بالقلب يريدُ الله أو الدُّنيا، وعقل يحدِّد الأسباب والمقاصد وعمل بالجوارح، العقل والقلب وعمل الجوارح معًا، والنَّاس ثلاث فئات: المؤمن يحبُّ الصَّلاح بعقله وقلبه ويعمل به لأنَّ فيه سعادته، والكافر يحبُّ الفساد بعقله وقلبه ويعمل به رغم أنَّ فيه شقاءَه، والمنافق متردِّد في عقله وقلبه وجسده، مخادع لا يدري أين يذهب.

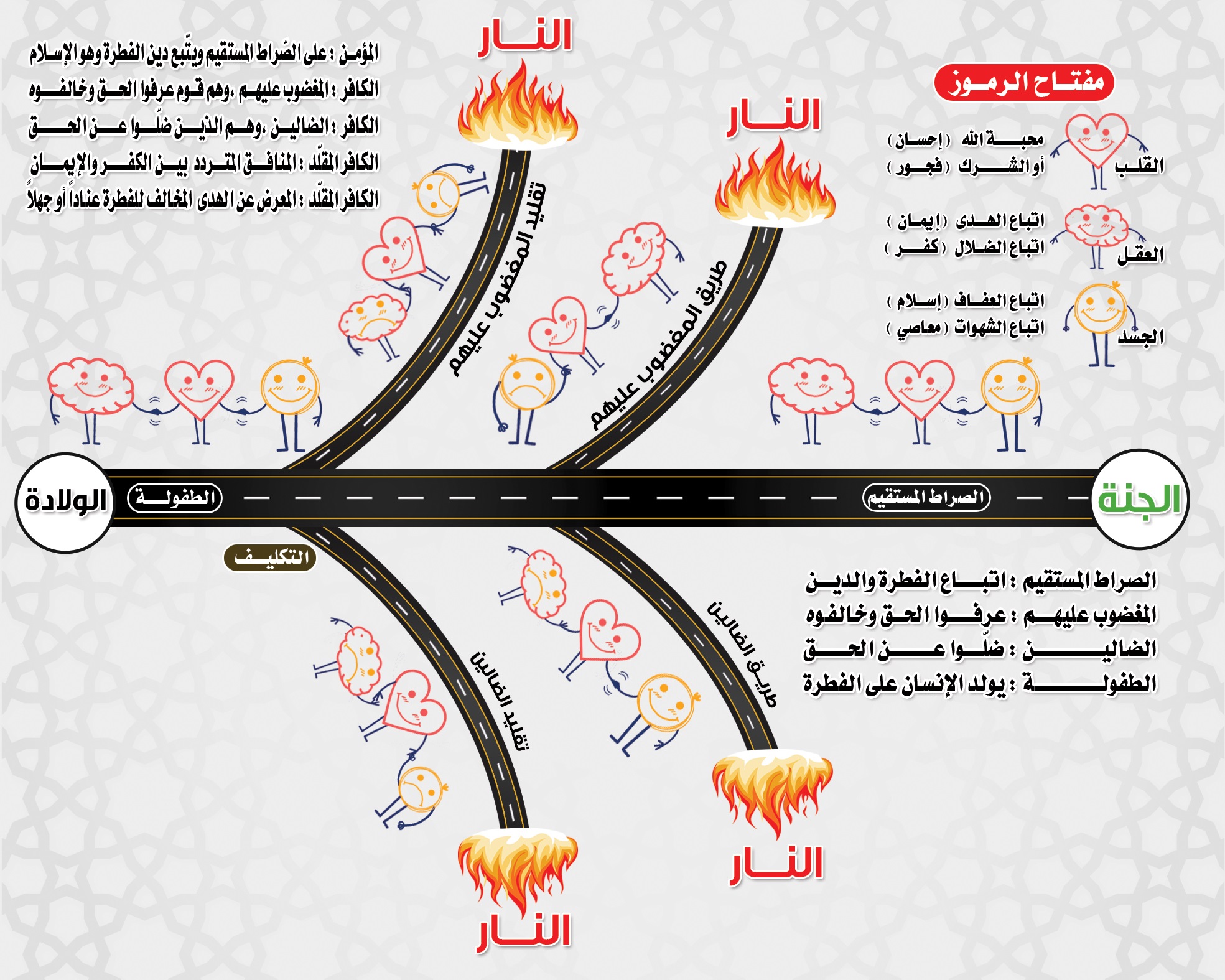

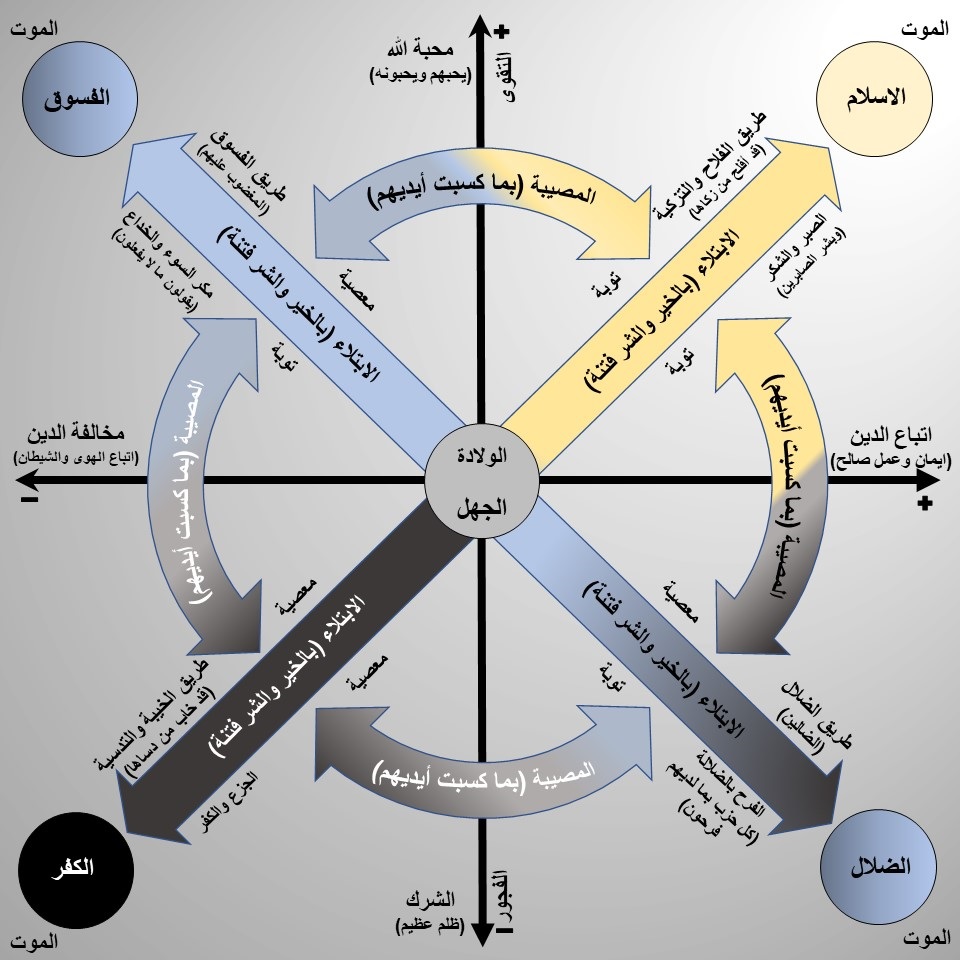

والرسم يوضِّح كيف يعمل العقل والقلب والجسد التي كُلِّف بها الإنسان وتميَّز بعملها مجتمِعة مِن أجل تحقيق سعادته بالسَّير على الصِّراط المستقيم، أو متفرِّقة فيحصل شقاؤها وهلاكها بكفرها وضلالها، وذلك بين مؤمن وكافر إلى الفئات التالية:

المؤمن (على الصِّراط المستقيم): ويتبع دين الفِطرة وهو الإسلام بعقله وقلبه وجسده، قال تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} الفاتحة، وقال: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ (78)} الحج.

الكافر (المغضوب عليهم): وهم قوم عرفوا الحقَّ بعقولهم وخالفوه بقلوبهم وأجسادهم، قال تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (7)} الفاتحة.

الكافر (الضَّالِّين): وهم الذين ضلُّوا عن الحقِّ بعقولهم، واتَّبعوا الضَّلال بقلوبهم وأجسادهم، قال تعالى: {وَلَا الضَّالِّينَ (7)} الفاتحة.

الكافر المقلِّد (المنافق المتردِّد بين الكفر والإيمان): وهو الإمعة المقلِّد بقلبه وعقله وجسده، قال تعالى: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143)} النساء.

الكافر المقلِّد (المُعرِض عن الهدى، المخالف للفطرة عنادًا وجهلًا): بقلبه وعقله وجسده، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6)} البقرة، وقال: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)} طه.

الطفولة (الفطرة): كلُّ مولود يولد مسلمًا على فطرة الله التي فطرَ النَّاس عليها، وهي الدِّين القيِّم الحنيف الإسلام، قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)} الروم، وقال: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)} يس.

اللهمَّ اهدِنا الصِّراط المستقيم بالعلم والمحبَّة والعمل، صراط الذين أنعمت عليهم من النَّبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين.

6.2.2.7- الشَّيطان عدوُّ الإنسان بالمكر والغواية والضَّلال والأماني الكاذبة:

ثبت في الصَّحيح أنَّ عفريتًا تفلَّت على رسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – ليفسد عليه صلاته، فأمسكَ به وخنقه خنقًا شديدًا حتى سال لعابه على يد الرَّسول – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – فهمَّ أن يربطه إلى سارية المسجد يراه أهل المدينة ويلعب به الصبيان، لولا أنَّه تذكَّر دعوة أخيه سليمان عليه السَّلام في قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي (35)} ص.

كما ثبت أيضًا أنَّ الشَّيطان أتى ليسرق الطَّعام مِن الزَّكاة ثلاث مرَّات، فوجود الجنِّ مِن الأمور المعلومة في دين الإسلام، ومَن أنكره فقد أنكَر شيئًا ثابتًا في القرآن الكريم، ففيه سورة كاملة اسمها “الجن” تتحدَّث عنهم، وعن صفاتهم، وسماعهم للقرآن، وفهمهم لرسالته، وتأثُّرهم وتصديقهم وإيمانهم وتوحيدهم، والجنُّ خلقهم الله تعالى من النَّار لعبادته، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذّريات، فيه مَن أطاع وآمَن، ومَن عصى وخالف وكفر، قال تعالى: {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ (14)} الجنّ، وقد بُعث نبيُّنا – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – إلى الجنِّ والإنس جميعًا.

إبليس والشَّيطان والجنُّ: هذه المخلوقات خُلِقَت قبل الإنسان، ولها تأثير كبير وخطير في عمله وفي طاعته لله واتِّباعه لدينه وخلافته في الأرض؛ وقد خلق الله الجنَّ من النَّار قبل أن يخلق الإنسان، وإبليس هو من الجنِّ، وقيل هو أبو الجنِّ، وهو كآدم للإنس، بدليل أنَّ الذي أبَى واستكبر أن يسجد لآدم هو إبليس في كلِّ آيات القرآن، أمَّا الذي يوسوس ويغوي ويضلُّ فهو الشَّيطان، وهو مخلوق مكلَّف بعبادة الله اختيارًا كالإنسان، كان مع الملائكة يتعبَّد معهم، وعندما ابتلاه الله وأمره بأن يسجد هو والملائكة لآدم، فسجدَ الملائكة كلُّهم أجمعون، وعصى إبليس استكبارًا، فعاقبه الله باللَّعنة والطَّرد بسبب عصيانه لأمر الله له بالسجود، لذلك فإبليس أذنب ذنبًا عظيمًا بأن عصى أوامر ربِّه وخالقه، فطلب مِن الله أن يمهله حتَّى يغوي النَّاس ظنًّا منه أنهم كانوا هم السَّبب في معصيته، وفي طرده مِن رحمة الله، وأنَّه خير منهم، فالشَّيطان طرف دخيل على حياة الإنسان، ومجرم وظالم لنفسه ولغيره، يستخدم نفس الإنسان الأمَّارة بالسُّوء ليحجبَ بها عقله عن إدراك الحقِّ والمقصد من وجوده، وذلك بالضَّلال والأماني والانشغال بالدُّنيا.

والشَّيطان عدوٌ شرِس، وخبيث كاذب محتال، لا يملُّ ولا ييئس مِن العمل على غواية ابن آدم، ليس له ضمير أو أي إحساس أو شفقة عليه، بل هو كالآلة من دونِ مشاعر، وقد أخذ على نفسه عهدًا أن يغوي آدم وذريَّته، وأن يضلَّه وأن يقعد له صراط الله المستقيم، ثمَّ ليأتينَّهم مِن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم: {وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِين (17)} الأعراف، فقد أخرج آدم وزوجه من النَّعيم المقيم في الجنَّة بالمكر والكذب والخداع والقسَم الكاذب، قلبَ له الحقائق، أقنعهما افتراءً على الله كذبًا بأنَّه ما منعهما ربُّهما ولا نهاهما عن الأكل مِن ثَمر تلك الشَّجرة في الجنَّة إلَّا مِن أجل ألَّا يكونا ملكَين، وألَّا يكونا خالدَين في الحياة.

الشَّيطان خطير جدًا، فهو لا يخاف الله، بل يفتري عليه الكذب، ولا يخاف على نفسه، فقد أرداها مذمومًا مدحورًا في غضب الله ثمَّ في النَّار، ثمَّ أعماه الكبر فأصبح لا يرى أمامه سِوَى الإيقاع بآدم وذريَّته في المعاصي، وقد حدَث له هذا في غفلة مِن آدم، حين غفل أو سَها عن النَّعيم والِجنان التي جعلها الله له ولزوجه، وسَها عن تكريم ربِّه بأن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة كلَّهم أجمعين، قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11)} الأعراف، وقد سبق أن أنذره ربُّه وحذَّره مِن عداوة الشَّيطان، ولا يزال نفس المكر والدَّهاء الشَّيطاني بآدم وذرِّيَّته يتكرَّر، من أوَّل دخول آدم وزوجه الجنَّة إلى هذه السَّاعة، وحتَّى قيام السَّاعة، وسوسة بالباطل وضلالات وغوايات ووعود وأماني كاذبة يحيكها الشَّيطان حوله مِن كلِّ الاتِّجاهات، وابن آدم لا يزال غافلًا ناسيًا يكرِّر نفس معصيته التي عصاها في الجنة، الخطأ نفسه والغفلة نفسها، اتَّخذوا دينهم هزوًا ولعبًا، وغرَّتهم الحياة الدُّنيا، وغرَّتهم الأماني، واتَّبعوا الشَّهوات، واتَّخذوا الشَّياطين أولياء من دون الله: {فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)} الأعراف، لهذا السَّبب يركِّز القرآن على تحريض ابن آدم على دوام الذِّكر والدُّعاء والعبادة، ويحارب الغفلة التي يَنفذ منها إليه الشَّيطان بأباطيله، قال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِين (205)} الأعراف، فالشَّيطان ماكر لا يَأمر مباشَرةً، فهو يعلم أنَّه ليس على الحقِّ، ولا يدخل مع الإنسان في مواجهة بالحقائق، بل يستعمل الحيلة والخداع التي لا تنطلي إلَّا على الغافلين، وهو يعمل كذلك في الخفاء حتَّى لا يتنبَّه ابن آدم بأنَّه يخاطِب عدوًا.

وبسبب تكوين الجنِّ الغامض وخفائه، كوَّن النَّاس عنهم وعن قوَّتهم أفكارًا وتصوُّرات مبالَغًا فيها، وصلَت بهم إلى حدِّ عبادتهم، وكانوا يعتقدون أنَّ للجنِّ سلطانًا في الأرض، ويُخبرنا القرآن أنَّ العرب ما قبل الإسلام والمشركين اعتقدوا أنَّ بين الله والجِنَّة شراكة؛ لذلك عبدوهم، واعتقَدوا أنَّ بينه وبينهم نسبًا، قال تعالى: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا (158)} الصّافات؛ إلَّا إنَّ القرآن أوضح الحقيقةَ كاملة عنهم، وبيَّن مَن هُم وما ليس فيهم، بحيث لَم يبقَ أيُّ غموض عن هذه المخلوقات مِن ناحية طبيعتها وصفاتها وجبلتها ومقصد وجودها وعلاقتها بالإنسان إلَّا بيَّنه؛ فالجنُّ خلقٌ آخَر غير الإنس وغير عالم الملائكة والأرواح، لهم صفات مذكورة بالتَّفصيل في سورة الجنِّ، لكنَّ الجنَّ والإنس يشتركون في صفات العقل والإرادة والقدرة على اختيار طريق الشَّرِّ والخير، وفي التكليف بالعبادة، وهم مكلَّفون مأمورون، ومكلَّفون منهيون، مجازَون بأعمالهم، وهذا ما تؤكِّده الأحاديث الصَّحيحة، وحادثة إقرار الجنِّ بالإيمان المذكورة في سورَتَي الأحقاف والجنِّ، وأنَّ الجنَّ لهم عقل يعرف الحقَّ مِن الباطل، وأذكياء حيث كانوا شديدي الحرص على الاستماع لرسول الله – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – فآمَنوا بالقرآن وأبلغوا قومهم؛ وحسن أدبهم في خطابهم حين نسبوا الخيرَ لله والشرَّ للمجهول في الآية: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)} الجنّ، فإذًا يوجد غرضٌ مِن خلق الجنِّ وهو العبادة، وأنَّها مخلوقات خفيَّة مختلِفة كلِّيًا عن الإنسان.

ولأمر أراده الله تعالى يستطيع الشَّيطان مشاركة النَّاس في الطَّعام والشَّراب والمبيت في البيوت لمَن ترك التسمية، قال – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشَّيطان: لا مبيتَ لكم ولا عشاء…)، إلى آخر الحديث الصحيح، ويستطيع الجنُّ أن يسيطرَ على الإنسان، أو أن يصيبه بالأذى، لعموم قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (275)} البقرة، وقوله: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا (128)} الأنعام، الاستمتاع الحسِّي الحقيقي، وقد ذُكِرَت أشياء تُساعد على الحفظ مِن مسِّ الجنِّ، منها الاستعاذة بالله، قال سبحانه وتعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)} الأعراف، ومنها قراءة المعوَّذتَين، وقراءة آية الكرسي، وسورة البقرة، والآيَتَين الأخيرتَين منها، وأوَّل سورة غافر مع آية الكرسي، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، وكثرة الذِّكر والوضوء والصلاة، ويقول بعض المتخصِّصين إنَّهم يَستطيعون بالقراءة مِن القرآن على أشخاص مسَّهم الجنُّ إبعادهم، ويَحدُث ذلك بمُخاطَبة المتخصِّصين بالرُّقية الجنِّي ومُجادلَته ووَعظِه وتخويفِه بآيات الرُّقية والوعيد في القرآن، وفي صحيح البخاري: رقى الصَّحابةُ المريض بسورة الفاتحة.

نعوذ بكلمات الله التامَّات وبأسمائه الحسنى من شرِّ الشَّيطان ومِن شرِّ ما خلق، قال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)} صدق الله العظيم.

6.2.3- ثالثاً: التَّعريف بالدِّين وهو العبادة والخلافة في الأرض.

مقصد خلق الإنسان: أوَّل سؤال يجب أن نسأله، كما ذكرنا في بداية هذا الفصل، هو لماذا خُلق الإنسان؟ وما الحكمة من خلقه؟ (حتَّى نعلم بذلك لماذا أنزلَ الله القرآنَ، ليكون كتاب هداية للإنسان):

6.2.3.1- خلق الله النَّاسَ لكي يُعرف سبحانه ويعبَد: إنَّ الغاية من خلق الإنسان، وخلق السماوات، والأرض، هي أن يُعرف سبحانه وتعالى، ويوحَّد، ويطاع، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدون (56)} الذاريات، وقال ابن كثير: أي إنَّما خلقتُهم لآمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم، وقال ابن القيم في فوائد الآية: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (85)} الحجر، وأمَّا الحقُّ الذي هو غاية خلقها، أي: السَّماوات والأرض وما بينهما: فهو غاية تُراد من العباد، وغاية تراد بهم؛ فالتي تُراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى، وصفات كماله عزَّ وجلَّ، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا، فيكون هو وحده إلههم، ومعبودهم، ومطاعهم، ومحبوبهم، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)} الطلاق، فأخبرَ أنَّه خلقَ هذا العالم ليَعرف عبادُه كمالَ قدرته، وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده، وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدون (56)} الذاريات، فهذه الغاية هي المرادة من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم، ويعبدوه وحده، وأمَّا الغاية المرادة بهم: فهي الجزاء بالعدل، والفضل، والثواب، والعقاب، قال تعالى {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31)} النجم، وقال: {إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)} طه، وقال: {لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ (39) النحل، وقال: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4)} يونس.

6.2.3.2- خلق الله النَّاس ليبتليهم أيهم أحسن عملًا: قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} الملك، وقال: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)} هود، وبهذا الابتلاء تظهر آثار أسماء الله تعالى وصفاته، مثل: الرَّحمن، والرَّحيم، والعزيز، والغفور، والحكيم، والتوَّاب، وغيرها من أسمائه الحسنى.. كما فصَّلناه في أسماء الله الحسنى أعلاه.

فإذًا، لقد خلق الله النَّاس ليبتليهم أيهم أحسن عملًا كما ذكرنا، وخلقهم ليكرمهم ويُنعم عليهم كما بيَّناه في الفصل التالي، لكنَّهم في هذا الكرم والنعمة درجات بحسب أعمالهم، وبحسب إرادتهم واتِّباعهم للخير أو الشر، كما يلي:

6.2.3.2.1- خلق الإنسان ليجعله على الأرض خليفة: وخلقَ له قابليةَ المعرفةِ والتعلُّمِ ليعرف الله، وليتَّصف بصفات مشتقة من صفات الله، لأنَّه جعله خليفته على الأرض، يحبُّ الله فيحبه الله، وكلَّما عرف الله أكثر أحبَّ الله أكثر، وكلَّما أطاعه أكثر، اقتربَ منه أكثر، جعلَه الله ابتداءً في الجنَّة، في النَّعيم والسَّعادة، وأمره بأمر بسيط وسهْل التنفيذ: ألَّا يأكل من الشجرة، لكنَّه عصى، ترك كلَّ الأكل والشراب والنَّعيم وذهب فأكل من الشجرة؛ كانَ هذا ابتلاءً واختبارًا للإنسان ليعلم أنَّ له إرادة، وأنَّه يمكن أن يطيع الله ويظلَّ في النعيم خالدًا مخلدًا، أو يمكن أن يعصي الله فيعاقب، وهذه هي كلُّ قصَّة وكلُّ تركيبة الإنسان، خُلق ليزكو أو ليتطوَّر وينمو ويسعد بمعرفة صفات الله، وكلَّما عرف أكثر سعد أكثر؛ وأوَّل وأهم درس تعلَّمه في الجنَّة هو أنَّه يجب أن يطيع الله، لأنَّ في طاعة الله الفلاح وفي معصيته الخسران، إنَّه اختبار بسيط، وابتلاء سهل التطبيق، وهكذا هي كلُّ أوامر الله سبحانه وتعالى وابتلاءاته، بسيطة سهلة التطبيق، الله أعطاه الجنَّة بنعيمها وأنهارها وطعامها وشرابها، وما لا عين رأت ولا أذن سمعَت، ولا خطر على قلب بشر، وابتلاه بأن نقَّص مِن كُل هذا الخير الوفير المبارك الذي لا ينتهي شجرة واحدة، من بين ما لا يُحصَى من الشجر والثمار والنعيم المقيم الذي أعدَّه الله لسعادة الإنسان، إن بقيت أو نقصت هذه الشجرة أو لم تبقَ فلن يضرَّ آدم ذلك شيئًا، ما أسهل هذا الابتلاء، لكنَّه عصى، فأثبتَت هذه التجربة أنَّ الإنسان قد يصلُ به الظلمُ لنفسه والضَّلال والجهل بربِّه، ما يجعله يضحي بكُلِّ النَّعيم مقابل أن يغامر مغامرة ظالمة مجنونة لأجلِ شيء لا قيمة مهمة له، أو أن يتبعَ فضولًا يحيكُ في صدره قد يهلك ما عنده، ويدمِّر عليه سعادته، بغواية مِن نفسه الأمَّارة، واتِّباعًا للشيطان العدوِّ المضلِّ المبين، كذلك الأمر في هذه الدُّنيا، فهي كلُّها مُسخَّرة له إن هو أطاعَ، وسيبتليه الله بنقص بسيط من الأموال والأنفس والثَّمرات التي أُعطيت له، لم يسلُب الله منه كلَّ شيء، بل بقي له في النِّعمة كلُّ شيء، مع نقص بسيط مِن نِعم لا تحصى ممَّا أعطاه الله إيَّاه، فإن عصى عوقِب بذنبه؛ (والعِقاب هنا نعمة لأنَّه تحذير كي يعيدَه إلى رشده).

6.2.3.2.2- والمعصية هنا تدلُّ على أنَّ سعادة الإنسان ليست فقط بالطَّعام والشراب والنعيم، ولكن يوجد شيءٌ أكبرُ وأقوى من ذلك، إنَّه المعرفة التي يحتاجها العقل، والفضول والبحث وراء الخلود والمجهول الذي تحتاجه النفسُ بكلِّ مكوناتها، إنَّه نوازع الوجدان؛ فآدمُ عليه السَّلام، أدخل في الجنَّة من دونِ سابق مِنَّة أو فضل قدَّمه؛ لكنَّه، جريًا وراء الكمال والخلود أكلَ من الشَّجرة، فعصى أمرَ خالِقِه وخالقِ الشجرة، الذي ربَّما لو أطاع الله وبقي لا يأكل منها لزاده الله ثوابًا على صبره وطاعته، وهو ما يحصل الآن ويتكرَّر في هذه الدُّنيا، وفي الباب السَّابع وغيره فصَّلنا في فضول الإنسان وبحثه عن المعرفة والكمال والخلود، غاية التفصيل، انظر مثلًا الفرع رقم: 7.1.5.8.3- البدايات والنِّهايات في الدِّين وفي الإنسان.

6.2.3.3- والعبادة هي اتِّباع دين الله تعالى: الَّذي يبدأ بالإسلام؛ وهو تقوى الله بالاستسلام لأمره ونهيه وإقامة أركان الإسلام من توحيد وصلاة وصوم وزكاة وحج، ثمَّ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثمَّ الإحسان؛ وهو أن تعبدَ الله كأنَّك تراه فإن لم تكُن تراه فإنَّه يراك.. كما أشرنا إليه كثيرًا في البابين الرابع والخامس أعلاه، انظر مثلًا المبحث رقم 5.0.2- والذي تحدَّث عن الهداية إلى دين الله الذي هو الإسلام ثمَّ الإيمان ثمَّ الإحسان، وكرَّرناه كثيرًا في كتاب تسهيل فهم وتدبُّر سور القرآن، انظر مثلاً المبحث 024.7.3.1- من سورة النُّور: مُقدِّمة عن دين الله الإسلام.

6.2.3.4- ما الدِّين الإسلامي؟

هل هو العبادة؟ أم الإيمان؟ أم الأخلاق؟ أم كلُّ هذه الأشياء مجتمعة؟ أم ماذا؟

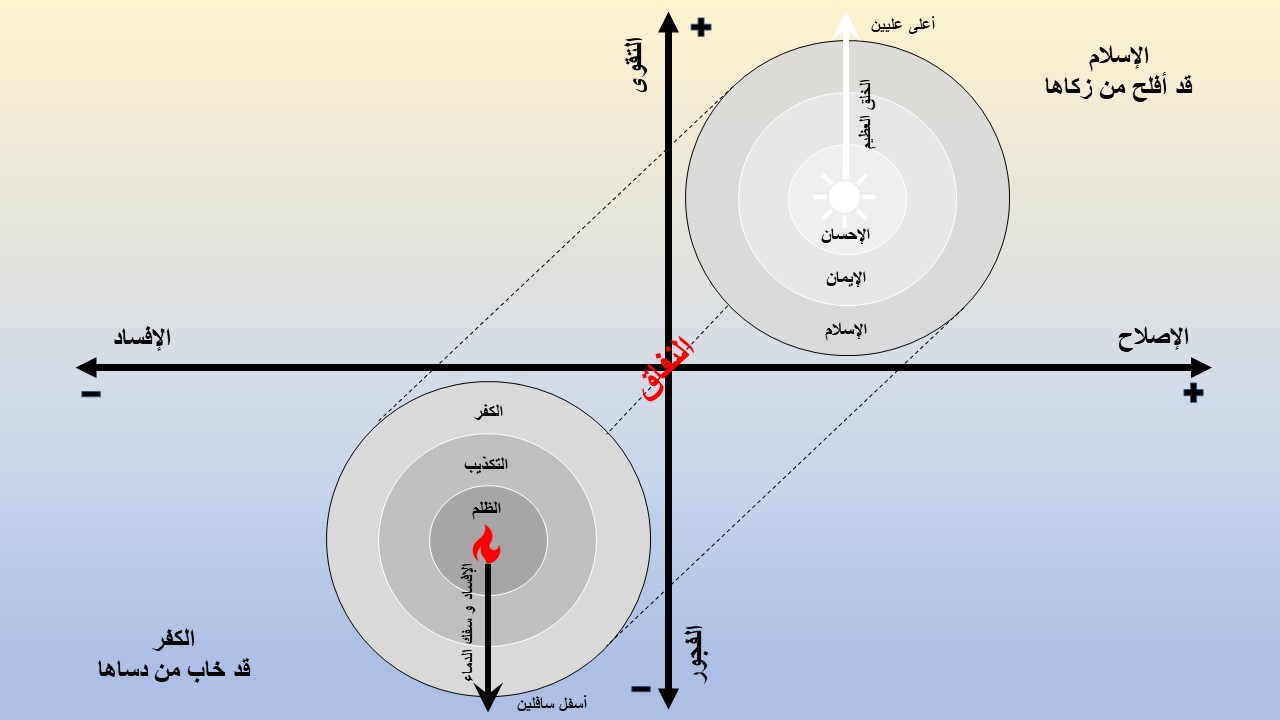

أولًا: الدِّين الإسلامي هو ثلاثة أشياء متكاملة مترابطة، هي الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء تفصيله في حديث جبريل الطويل عن تعريف الدِّين، يتحدَّد بها مصير الإنسان وسعادته ودرجته في الدُّنيا والآخرة؛ وغايتها الوصول بالإنسان إلى الخُلُق العظيم وهو خُلق القرآن، فلو رسمْنا ثلاث دوائر داخل بعضها؛ الأولى كبيرة، والثانية أصغر في داخلها، والثَّالثة صغرى في داخلهما، كما هو مُبيَّن في الشكل، تكون:

الدَّائرة الأولى وهي أوسعها: هي الإسلام بأركانه الخمسة، وهي: “أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكاةَ، وتصُومَ رَمضَانَ، وتحُجَّ الْبيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيْهِ سَبيلًا”، وهي عماد الدِّين الذي بُني عليها، قال – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (بُنِيَ الإسلام على خمسٍ)، متَّفق عليه.

الدَّائرة الثَّانية: هي الإيمان بأركانه الستَّة، وهي: “أَنْ تُؤْمِن بِاللَّهِ، وملائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، والْيومِ الآخِرِ، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ”، وهي أصغر من دائرة الإسلام، وفيها الإيمان بالغيب ونبأ السَّاعة.

الدَّائرة الثَّالثة وهي الصُّغرى: هي دائرة الإحسان، وهي: “أَنْ تَعْبُدَ اللَّه كَأَنَّكَ تَراهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإِنَّهُ يَراكَ”، وبها كمال الدِّين وكمال الأخلاق.

وبالإحسان يصلُ الإنسان إلى الخُلق العظيم، وهو خُلق القرآن الذي وُصِف به نبيُّنا محمَّد – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – في القرآن، قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} القلم.

ومَن لَم يدخل الدَّائرة الأولى لم يدخل الثَّانية، ومَن لم يدخل الثَّانية لا يدخل الثَّالثة، وأن يكون الإنسان مسلمًا لا يعني بالضرورة أنَّه مؤمن، قال تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (14)} الحجرات، وأن يكون الإنسان مؤمنًا لا يعني أنَّه محسن، وبالتَّالي على المسلم أن يرتقي في إسلامه وطاعته حتَّى يصير مؤمنًا، ثمَّ يرتقي في التزامه حتَّى يصير محسنًا، وهكذا فقد يتنقل المسلم بين الحلقات الثَّلاث، أي قد يترقَّى في اتِّباع الدِّين بحيث يبدأ مسلمًا، ثمَّ مؤمنًا، ثمَّ محسنًا، وكذلك قد يتراجع في التزامه بالدِّين، فإذا ترك مُراقبة الله رجعَ من الإحسان إلى الإيمان، فإذا عصى الله أو فعل إثمًا تراجعَ إلى الإسلام، فإذا أنكر أحدٌ أركان الإسلام خرجَ من الدِّين والعياذ بالله.

والتَّقوى في الدِّين هي الوقاية، وزادُ الطريق للمسلم إلى الإيمان والإحسان، قال تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (197)} البقرة، وهي أعمال يجعلُها الإنسان وقاية لنفسه، ولباسًا يقِيه من المعاصي، ويبقيه في الطَّاعات، قال تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (26)} الأعراف، واتِّباع الدِّين يبدأ بتقوى الله وطاعته عن طريق تطبيق تعاليم الإسلام، ثمَّ بالتدرُّج بعمل الصالحات ومواصلة تقوى الله والثبات على تطبيق تعاليم الإسلام حتَّى يصل إلى مرحلة الإيمان، ثمَّ يزداد الإيمان بمواصلة تقوى الله والتصديق والعمل حتَّى يصل إلى مرحلة الإحسان، والله يحبُّ المحسنين، قال تعالى: {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)} المائدة، وقد جاءَ ترتيب كلِّ سور القرآن بنفس الترتيب، أي الإسلام ثمَّ الإيمان ثمَّ الإحسان، فإذا وصلَ المؤمن إلى درجة الإحسان فقد وصلَ إلى الخُلُق العظيم الذي في القرآن.

الإصلاح والإفساد: ورد في القرآن الكريم لفظ الإصلاح ومشتقَّاته نحو مائة وثمانين (180) مرَّة، ولفظ الإفساد نحو خمسين (50) مرَّة، وقُوبِل الإصلاح تارة بالفساد، وتارة بالسُّوء، قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (56)} الأعراف، وقال: {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا (102)} التوبة، ومعنى الإصلاح هو جعل الشيء صالحًا لِمَا يُطلَب لأجله، ويقابله الإفساد وهو خروج الشيء عن طبعه أو اعتداله، والإصلاح يعني إزالة الفساد، سواء ما يلحق بالنَّفس، أو الأعمال، أو الأشياء، أو العلاقات، ويعني إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد، وهو واجب مطلوب في الدِّين، فلا يُكتفَى مِن الأفراد والأمم بأن تكون صالحة، وإنَّما لا بُدَّ لها مِن القيام بالإصلاح، قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117)} هود.

ثانيًا: الكفر، والكفر هو نقيض الإيمان، وهو كذلك ثلاثة أشياء متكاملة مترابطة، هي الكفر والتكذيب والظلم، تصل بالإنسان إلى الفساد وسفك الدماء والعياذ بالله، فلو رسمنا ثلاث دوائر داخل بعضها، الأولى كبيرة، والثَّانية أصغر في داخلها، والثَّالثة صغرى في داخلهما كما هو مبيَّن في الشكل، تكون:

الدَّائرة الأولى وهي أوسعها: هي الكُفر بالرِّسالات والمرسلين، والإنسان هنا لا يعترف بالدِّين أصلًا ولا يعرفه، ولا يريد تغييرًا ولا إصلاحًا، وذلك بسبب جهله أو انصراف قلبه بأشياء دنيويَّة تعلَّق بها، كالتَّقليد الأعمى، أو التعصُّب للقوميَّات والبلدان، قال تعالى: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (74)} الشعراء، أو الانشغال بالعاجل عن الآجل، وبالطريق عن المستقرِّ، وهكذا ممَّا يحجبه عن مجرَّد التفكير بالآيات بعقله، وعن رؤية الحقِّ بقلبه، قال تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} إبراهيم.

الدَّائرة الثَّانية وهي أصغر: هي التَّكذيب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو نقيض الإيمان، فقد شاؤوا هنا لأنفسهم الكفر بدايةً، ولم يريدوا التَّغيير أو الإصلاح كما ذُكر في الدَّائرة الأولى، ثمَّ تمادَوا طغيانًا وكفرًا، فكذَّبوا بالآيات والحجج والبراهين والمعجزات المُبيَّنة الواضحة، وجادلوا بالباطل، وكذَّبوا ولَم يؤمنوا، قال تعالى: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)} الرّعد، وأسباب التَّكذيب متنوِّعة؛ منها الإنكار، أو الجحود، أو الاستكبار، أو الإعراض، أو الشَّك، أو النِّفاق، أو غيرها.

الدَّائرة الثَّالثة وهي الصغرى: هي الظلم والتحلُّل مِن الأخلاق والقوانين والشَّرائع والأعراف الشَّرعيَّة والفطريَّة والوضعيَّة، فلا رقيب ولا حسيب، وهو عكس الإحسان، مِن الإساءة وإلحاق الضرر، يصدرُ عن كلِّ مَن يظنُّ أنَّ الله لا يراه ولن يحاسِبه، وأنَّه في مأمن مِن العقاب والحساب والجزاء، كالأسماك في البحر وكالحيوانات في الغابة، القويُّ يأكل الضَّعيف، لا معروف يُعرَف ولا منكَر يُنكَر والعياذ بالله، والظُّلم دائمًا نقيض الإحسان، قال تعالى: {لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12)} الأحقاف، فالإنذار للظَّالمين، والبُشرى للمحسنين.

وبالظُّلم يصل الإنسان إلى الإفساد في الأرض وسفك الدِّماء، وهي الجبلة المجبول عليها الإنسان بطبعه، قال تعالى: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (30)} البقرة، وهو نقيض الخُلُق العظيم الناتج عن الإحسان المصبوغ بصبغة الله، وهي صبغة الدِّين الكامل، قال تعالى: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138)} البقرة.

الفجور: هو الانغماس الحقيقي بما يُغضِب الله من الكبائر، واتِّباع الهوى والشَّهوات، بلا حسيب ولا رقيب ولا وازع مِن قانون أو شرع يردعه، وهو نقيض التَّقوى للمؤمن، فالظُّلم والقتل والجهل والفساد صفاتٌ متأصِّلة في الإنسان وليست طارئة، أي إنَّها من صفات وأخلاق الإنسان الكامنةِ في طبعه، وهي من أخلاقِ الشَّرِّ التي يقابلُها أخلاقُ الخير، وكلاهما كامن في الإنسان يختار منهما بعقله وقلبه وشهوته ما يشاء، قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)} الشمس، وقال: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} الزلزلة.

ثالثًا: النِّفاق، والمنافقون هم أناس مذبذَبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يخادعون الله وهو خادعهم، وهم في الدَّرك الأسفل مِن النَّار، ولن يجدوا لهم نصيرًا ينصرهم لا مِن المؤمنين ولا مِن الكافرين، وقد فضحهم القرآن وكشف أسرارهم وصفاتهم في سورة التَّوبة وغيرها مِن السُّور، وقال عنهم: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143)} النساء.

اللهمَّ حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلْنا من الرَّاشدين.

6.2.4- رابعًا: نعم الله على الإنسان ونعمة تطبيق الدين:

6.2.4.1- تكريم الله للإنسان وتحميله الأمانة:

المقصد الأساسي لكلِّ موضوعات القرآن هو هداية الإنسان واستخلافه في الأرض، وكذلك أنَّ الله خلق الإنسان ليكرمه لا ليعذبه، إذ إنَّه بعدما خلق الله آدم وحوَّاء، أسكنهما فسيح جنَّاته، وأباح لهما في الجنَّة كلَّ شيء إلَّا شجرة واحدة، لكنَّهما تركا المباح على كثرته وعظمته وأكلا الممنوع على قلَّته وندرته، فأوقعا نفسيهما في العقاب، فقال لهما سبحانه اهبطا إلى الأرض، واستخلفهما فيها، ولم يسكنهما الأرض بداية، وهي التي خلق فيها الموت والحياة ليبتليهم بأعمالهم، أيهم أحسن عملًا، قال تعالى: {وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35)} البقرة.

فالمقصد الأساسي لخلق الإنسان هو التكريم وليس العذاب، بدليل أنَّ الله أسكنه الجنَّة، ثمَّ بعد أن عصى آدم ربَّه، استخلفه على الأرض ليبتلي مدى طاعته والتزامه، فيجازيه في الجنَّة بمقدار أعماله وطاعته لربّه في الدُّنيا، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7)} هود، وقال: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} الملك، هذا الاستخلافُ في الأرض هو شرفٌ عظيم، وتكريمٌ كبيرٌ للإنسان لم يحظَ به مخلوقٌ غيرُه، وقد سخَّر الله له ما في السَّماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ليقوم بأداء هذه الوظيفة والمسؤولية الكبيرة التي كلَّفه الله بها تعبيرًا عن هذا التّكريم.

وتبرز واضحة مظاهر تكريم الله عزَّ وجلَّ للإنسان في القرآن الكريم: من ذلك، أنَّ تكليف الإنسان بالخلافة وحمل الأمانة يدلُّ على مكانته العظيمة بين مخلوقات الله، فالملائكة غيرُ مكلَّفة كالإنسان، فهي لا تعصي الله ما أمَرها، والسَّماوات والأرض أطاعت ربَّها، وهي مسخَّرةٌ للإنسان، ووجود الشيطان والجان على الأرض هو تبعٌ لوجود الإنسان، لقد فضَّل الله الإنسان على كثيرٍ مِن خلقه تفضيلًا: خلقَه بيديه، ونفخَ فيه من روحه، وخلقَه في أحسن تقويم، ومنحَه العقل ليفكِّر، وأعطاه حريَّة الاختيار ليختار، علَّمه الأسماءَ ليُنبئ عن الأشياء بأسمائها، والنُّطق ليعبِّر عن تفكيره، ومنحه الجوارح ليمارس على الأرض نتائجَ تفكيره، وقد شرَّف الله الإنسان بأن اختاره من بين جميع مخلوقاته، وعرض عليه الأمانة فحملها بعد أن أشفقَت مِن حملها السَّماوات والأرض، وحملُه الأمانةَ أوصلهُ إلى مرتبة بين مخلوقات الله لم تَصِلها الملائكة، كما حصل في حادثةِ الإسراء والمعراج، فقد عُرج بنبينا – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – إلى الملأ الأعلى عند سدرةِ المنتهى، أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليه في السَّماء، ولكن جبريل فارق الرَّسول – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – عند موضع لا تتعدَّاه الملائكة، وقال له جبريل: إذا تقدَّمتَ، أي: يا محمَّد، اخترقتَ، وإذا تقدَّمتُ، أي: أنا، احترقتُ، وبعد عبور هذا الموضع تجلَّى الله سبحانه وتعالى لرسوله محمَّد – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – بالإنعامات والتجلِّيات والفيوضات، وأوحى إليه وحيًا مباشرًا، وكانت الصلاة المعروفة لنا هي ما أَوحى الله به، وعاد صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك في نفسِ الليلة، وللمزيد من العناية الإلهيَّة بهذا المخلوق، فقد أرسل سبحانه المرسلين، وأنزل الكتب والقرآن رحمةً بالنَّاس ليهديهِم إلى الحقِّ الذي وُجدوا من أجله كي لا يضلوا، فيهلكوا، وقد نصَّ القرآنُ على هذا التَّكريم والتَّكليف للإنسان، بل إنَّ كلَّ ما جاء في القرآن يدور حول بيان هذا المقصد من الخلق والتَّكريم والتَّكليف للإنسان، كما يلي:

6.2.4.2- نِعم الله على النَّاس جميعًا:

6.2.4.2.1- لقد خلق سبحانه الإنسان بيديه، قال تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75)} سورة صّ.

6.2.4.2.2- وجعله في أحسن تقويم، وأحسن صورة، منتصب القامة سويَّ الأعضاء، يمشي على رجلين رأسه للأعلى، قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} التين.

6.2.4.2.3- ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72)} صّ.

6.2.4.2.4- جعله سويًّا مستقيمًا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} الانفطار.

6.2.4.2.5- وعلَّمه الأسماء كلَّها، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا (31)} البقرة.

6.2.4.2.6- وأسجدَ له الملائكة عند خلقه، قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)} البقرة.

6.2.4.2.7- بعد أن خلقه أسكنه الجنَّة، قال تعالى: {وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35)} البقرة.

6.2.4.2.8- وكرَّمه في البرِّ والبحر، وفضَّله على كثير مِن خلقه، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)} الاسراء.

6.2.4.2.9- وسخَّر له ما في السَّماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20)} لقمان.

6.2.4.2.10- وشرَّفه بالخلافة، وكلَّفه بحمل الأمانة والعبادة، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (30)} البقرة.

6.2.4.2.11- ويصلِّي الله وملائكته عليهم ليخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43)} الأحزاب.

6.2.4.2.12- وتستغفر له الملائكة، قال تعالى: {وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} الشورى.

6.2.4.2.13- وعلَّمه البيان، قال تعالى: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)} الرحمن.

6.2.4.2.14- وعلَّمه بالقلم، قال تعالى: {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} العلق.

6.2.4.2.15- علَّمه القرآن، قال تعالى: {عَلَّمَ الْقُرْآَنَ (2)} الرحمن.

أي علَّمكم القرآن، فأنعمَ بذلك عليكم، إذ بصَّركم به ما فيه رضا ربِّكم، وعرَّفكم ما فيه سخطه، لتطيعوه باتِّباعكم ما يرضيه عنكم، وعملكم بما أمركم به، وبتجنَّبكم ما يسخطه عليكم، فتستوجبوا بذلك جزيلَ ثوابه، وتكون النجاة من أليم عقابه.

6.2.4.2.16- نِعم الله على الإنسان لا تحصى، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} إبراهيم.

6.2.4.3- نِعم الله على المؤمنين في الدُّنيا والآخرة:

نِعَم والله عظيمة، لكن أكثر النَّاس يختار الشَّقاء لنفسه: فقد سبق وأن أشقى نفسه بالمعصية في الجنَّة وهو الآن يشقيها بالمعصية على الأرض، اللَّهمَّ قدِّرنا أن نكون بطاعتنا وأعمالنا أهلًا لكرمك، ولرضاك والجنَّة، لأنَّ الله وعَدَ الذين أمنوا وعملوا الصَّالحات أن يستخلفهم في الأرض آمنين متمكِّنين من عبادة الله لا يشركون به، وأن يعيدهم إلى الجنَّة بعد أن خرجوا منها، لكن هذه المرَّة خالدين فيها أبدًا:

6.2.4.3.17- يخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور، ويهديهم سُبل السَّلام، وإلى الصِّراط المستقيم، قال تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (257)} البقرة، وقال: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16)} المائدة.

6.2.4.3.18- إكمال الدِّين وإتمام النِّعمة في الدُّنيا، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (3)} المائدة.

6.2.4.3.19- محبَّة الله في الدُّنيا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (54)} المائدة.

6.2.4.3.20- وعَدَه أن يستخلفه في الأرض آمنًا، ويمكِّنَ لهم الدِّين والعبادة، قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)} النور.

6.2.4.3.21- وعَدَه أن يُعيده إلى الجنَّة خالدًا فيها، ورضوان من الله أكبر، قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)} التوبة.

6.2.5- الاغترار بالنِّعمة هو من أسباب الشرك والبغي والفساد في الأرض، وبالتَّالي زوال النِّعمة وتبدُّل الأحوال:

إنَّ الأصل أو المقصد الذي خُلق له الإنسان هو النِّعمة والسَّعادة بمعرفة الله وعبادته كما بيَّناه، لكن، لماذا حياة النَّاس كلُّها ضنك وشدَّة ومصائب؟ وما أسباب زوال النِّعمة عنهم؟ أو لماذا يحصل الضَّرر والمصيبة التي تملأ كلَّ مكان؟ الحقيقة أنَّ الاغترار بالنِّعمة هي السَّبب الرئيس للشُّرك والبغي والفساد في الأرض، وبالتالي زوال النِّعمة وتبدُّل الأحوال، قال تعالى: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83)} الإسراء.

والسَّبب كما بيَّنه القرآن الكريم بأمثلة كثيرة حقيقيَّة حصلت، وتحصل في حياة كلِّ النَّاس بلا استثناء، ويمارسونها بجبلتهم وفطرتهم، هو انشغال النَّاس بالنِّعمة نفسها عن خالق النِّعمة، وبقاؤهم في الجهل، وظلمهم لأنفسهم بما منحَهم الله من أسباب القوَّة والنَّعيم والأمان، وضلالهم عن الحقِّ وعن اتِّباع الصِّراط المستقيم، فهم يعلمون بأنَّ الله واحد، وأنَّه هو الخالق الضَّار النَّافع، ومع ذلك فهم منكرون ومعرضون وكافرون، قال تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83)} النحل، وقال: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25)} لقمان، النَّاس في وقت النًّعيم، انشغلوا بالنِّعمة عن المنعم، ونسوا ذكر الله، ولم يتدبَّروا آياته، فهم لا يعلمون؛ ولا يذكرون الله إلَّا إذا سُلِبت منهم تلك النِّعمة، فإذا زالت النعمة من أيديهم ذكروا الله ودَعوه مخلصين له الدِّين، ثمَّ إذا أعادَ الله عليهم النِّعمة، بسبب دعائهم وتضرُّعهم إليه، عادوا إلى شركهم، ومن هذه الأمثلة التي ذكرها القرآن عن أنَّ الإنسان هو السَّبب فيما يصيبه من الضراء، ما يلي:

6.2.5.1- قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)} الأنعام؛

6.2.5.2- وقال: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64)} الأنعام.

6.2.5.3- وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)} الأعراف؛

6.2.5.4- وقال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)} الأعراف.

6.2.5.5- وقال: {وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (12)} يونس؛

6.2.5.6- وقال: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (23)} يونس.

6.2.5.7- وقال: {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10)} هود.

6.2.5.8- وقال: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)} النحل.

6.2.5.9- وقال: {وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)} النحل.

6.2.5.10- وقال: {وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (59)} الكهف.

6.2.5.11- وقال: {قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88)} الكهف.

6.2.5.12- وقال: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً (67)} الإسراء؛

6.2.5.13- وقال: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوساً (83)} الإسراء.

6.2.5.14- وقال: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76)} المؤمنون.

6.2.5.15- وقال: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)} العنكبوت.

6.2.5.16- وقال: {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33)} الروم.

6.2.5.17- وقال: {وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32)} لقمان.

6.2.5.18- وقال: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)} الزمر؛

6.2.5.19- وقال: {فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49)} الزمر.

6.2.5.20- وقال: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85)} غافر.

6.2.5.21- وقال: {لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ (49)} فصلت؛

6.2.5.22- وقال: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ (51)} فصلت.

6.2.5.23- وقال: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (36)} الشورى.

6.2.5.24- وقال: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ (48)} الشورى.

6.2.5.25- وقال: {وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (50)} الزخرف.

6.2.5.26- وقال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)} المعارج.

6.2.5.27- وقال: {فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16)} الفجر.

6.2.5.28- وقال: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ (6) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ (7)} العلق.

صدق الله العظيم، ويوجد في القرآن غيرها من الآيات تحمل نفس المعنى، أو قريبًا منه، مثل قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (7)} الإسراء، {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} الروم، وغيرها.

لذلك، طالما أنت مع الله فأنت في سعادة وفلاح ونجاة، فإن أعرضتَ يأتيك الضرُّ؛ فالله يأمرك أن تدعوه وحده لأنَّه هو الضَّار النَّافع، وما دونه لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، إنَّ دعاء الله والتَّضرُع له وقت الحاجة يأتيك بالخير؛ ويعطيك الله من فضله، فتعرفه، فتزداد طاعة وتضرُّعًا، ويزداد عليك الخير من مصدره الصَّحيح الحقيقي، وهو الله، قال تعالى: {قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} الرعد.

6.2.5.29- الابتلاء والمصيبة في القرآن:

6.2.5.29.1- لماذا الابتلاء والمصيبة؟ خلق الله الإنسان متعلِّمًا وعلَّمه: {وَعَلَّمَ آَدَمَ (31)} البقرة، {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} العلق، ثمَّ ابتلى عِلمه بالعَمل: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)} الإنسان؛ فإذا اتَّبع الهدى زكا وارتقى حتى يحبَّه الله: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (31)} آل عمران، {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (54)} المائدة، وإذا أعرض وعصى عُوقِب بالمصيبة إنذارًا، ليتدارك إساءته بالتوبة والاتِّباع، ولأن السيِّئة لا يُمحى أثرها (كالقتل مثلًا)، وجب عقاب المسيء في الدُّنيا بالمصيبة قصاصًا وحياة للباقين: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (179)} البقرة، {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (123)} النساء؛ ثمَّ لأنَّ الله غنيٌ عن عذاب النَّاس: {مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ (147)} النساء، {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)} الكهف، كان الابتلاء والمصيبة لازمة أساسيَّة لطبيعة الإنسان المتعلِّمة، ثمَّ يغفر الله الذنوب جميعًا بالتوبة: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (53)} الزمر.

6.2.5.29.2- الابتلاء: خلقَ الله الحياةَ الدُّنيا ليمتحنَ أعمال النَّاس، قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (2)} الملك، ويتمُّ ذلك بنقص شيء من النِّعمة التي أنعمها عليهم (لا استئصالها)؛ لامتحان صبرهم وتمحيص إيمانهم، قال تعالى: {وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (154)} آل عمران، وقال: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (177)} البقرة، والتمييز بينهم، قال تعالى: {حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (179)} آل عمران، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، ورفع درجاتهم وزكاتهم، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} الشمس. ومجالات الابتلاء خمسة في قوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)} البقرة، والابتلاء حافز على العمل يتطلَّب صبرًا وإحسانًا للتَّرقِّي في الدَّرجات، فالمؤمن يصبر ويحتسب فيدخل في رعاية الله وحفظه وتثبيته وزيادة إيمانه، أمَّا الكافر فيعجل ويجزع فهو في رعاية الهوى والشَّيطان، تأخذه إلى الضَّلال والمعاصي والردَّة عن الدِّين، وسوف يعاقب بالمصائب قصاصًا، فإمَّا أن يتوب ويزكو أو يعصي فيهوي.

6.2.5.29.3- المصيبة: سبب المصيبة هو كسب الإنسان، قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (79)} النساء، وقال: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (30)} الشورى، وهي عقاب مقابل سيِّئة ارتكبها الإنسان، تصيب المؤمن فتكفِّر عنه سيِّئاته، والكافر تعظه فيتوب أو يتخلَّص النَّاس من شرِّه، وهي كالقصاص يمحو الله بها الذُّنوب ويكفِّر بها خطايا مَن تاب واعتبر فآمَن، فإن لم يتُب تصاعدَ العِقاب حتى تُستأصَل النِّعمة قصاصًا عادلًا ينتزع به أسباب الظلم ويقتصُّ مِن المسيء، أو يُمهل ليزداد إثمه، قال تعالى: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا (178)} آل عمران، وتقوم عليه الحجَّة مصرًّا متلبِّسًا بالمعاصي، ومجالات العقاب هي: {الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (155)} البقرة، ويكون العقابُ مِن جنس السيِّئة، يساويها في المقدار ويقابلها في الأثر، لكن لا يطابقها حرفيًّا لأنَّ أثره يُوَزَّع على مكوِّنات الإنسان الثلاثة؛ (عقله وقلبه وجسده)، بقصد الرَّدع والتَّرهيب ليتوب عن الإساءة والمعصية، فمثلًا سارق المال ربَّما يخسره بخسران أصله أو صحَّته أو أمنه، والظَّالم ربَّما يرى الظُّلم على أعزِّ أحبابه وأبنائه، وهكذا.

6.2.5.29.4- الفرق بين الابتلاء والمصيبة: